主に以下のようなアプローチによって研究を進めています。

(1)カリキュラムの削減・統合・整理

資質・能力を伸長させるのに必要な単元が発達段階に応じて適切に設定されているのか,学習指導要領に示される事柄が教科書で過剰に盛り込まれていないか等を明らかにし,カリキュラムの引き算を図ります。STEAMの教科横断的な視点も含みます。

同時に,これは教員の働き方改革にもつながります。実験助手等の職員が配置されていない学校では,理科教員の業務として実験の準備,片付けまで考慮すると担当授業の時間だけでは済まないという,指導上の特性があります。学習指導要領に「観察・実験」の必要性が明記されているにもかかわらず,実施するための時間保証は十分ではなく,長年の課題となっています。カリキュラムの引き算とは切り分けて,職務という観点だけでの持ち時間数の引き算は行えます。次世代の理科の先生になりたいという思いの後押しや,現職の方に対する学校現場の支援を研究の観点から行い,持続可能な理科教育の推進を図ります。

(2)地学教育の普及

(2)地学教育の普及

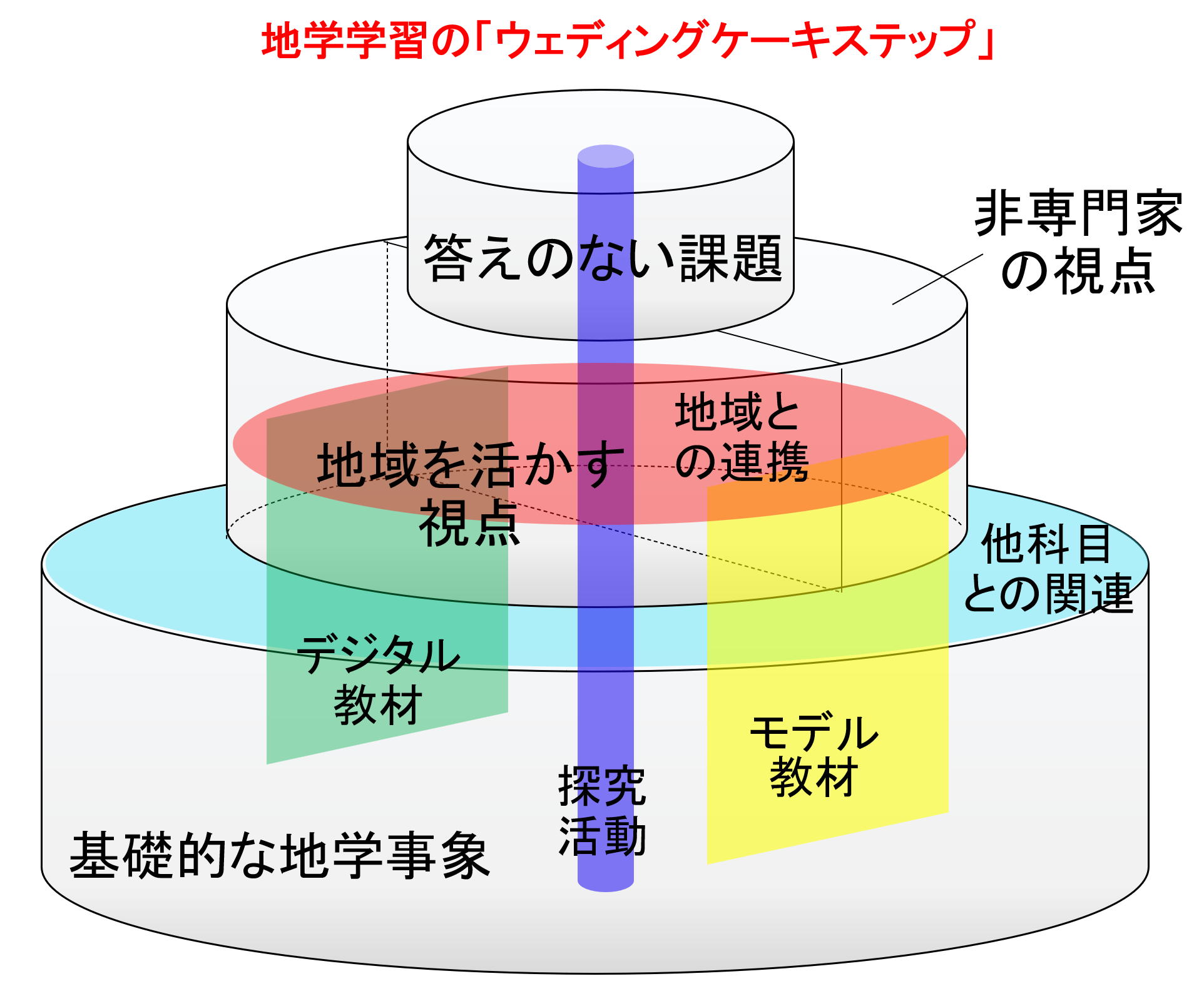

地学は教員を引き算してしまったがために,高校での履修率が低くなっています。過度な引き算によって地域特有の題材などについて,教員間の伝承や資料の共有ができなくなったなどの課題があります。地学の学習を進める上で必要なものと達成したいゴールを積み重ねて示したものを「ウェディングケーキステップ」として提唱しています。

理科の中でも地域の特性が現れやすい地学(・生物)分野に関して,自然と人間の関係を幅広く扱うジオパークを活用する手法について研究し,見えにくくなってしまった地域の地学教材を掘り起こします。

ジオパークを教材としてどのように使うとよいかを解説した動画はコチラ

(3)探究活動を指導できる教員の育成

エビングハウスの忘却曲線が知られているように,暗記事項はそのうち忘れるため身に付けたことの引き算となりますが,資質・能力は忘れることのない生涯の力となります。探究活動による資質・能力向上の指導法に関する研究を行い,学習者の主体性を引き出すにはどうすればよいのかを明らかにします。教員は指導者から支援者へという発想の転換を理科教育の観点から進めることは,仕事を引き算することにもつながります。例として,実験器具をすべて教員が準備し、一から十までをお膳立てして指導するのではなく,実験室にある器具を自分で判断して取りに行くような自律するための環境づくりをすることが挙げられます。意図的に壁を作るということも効果的な場面があると推測され,こうした点を分析することを目指します。

エビングハウスの忘却曲線が知られているように,暗記事項はそのうち忘れるため身に付けたことの引き算となりますが,資質・能力は忘れることのない生涯の力となります。探究活動による資質・能力向上の指導法に関する研究を行い,学習者の主体性を引き出すにはどうすればよいのかを明らかにします。教員は指導者から支援者へという発想の転換を理科教育の観点から進めることは,仕事を引き算することにもつながります。例として,実験器具をすべて教員が準備し、一から十までをお膳立てして指導するのではなく,実験室にある器具を自分で判断して取りに行くような自律するための環境づくりをすることが挙げられます。意図的に壁を作るということも効果的な場面があると推測され,こうした点を分析することを目指します。

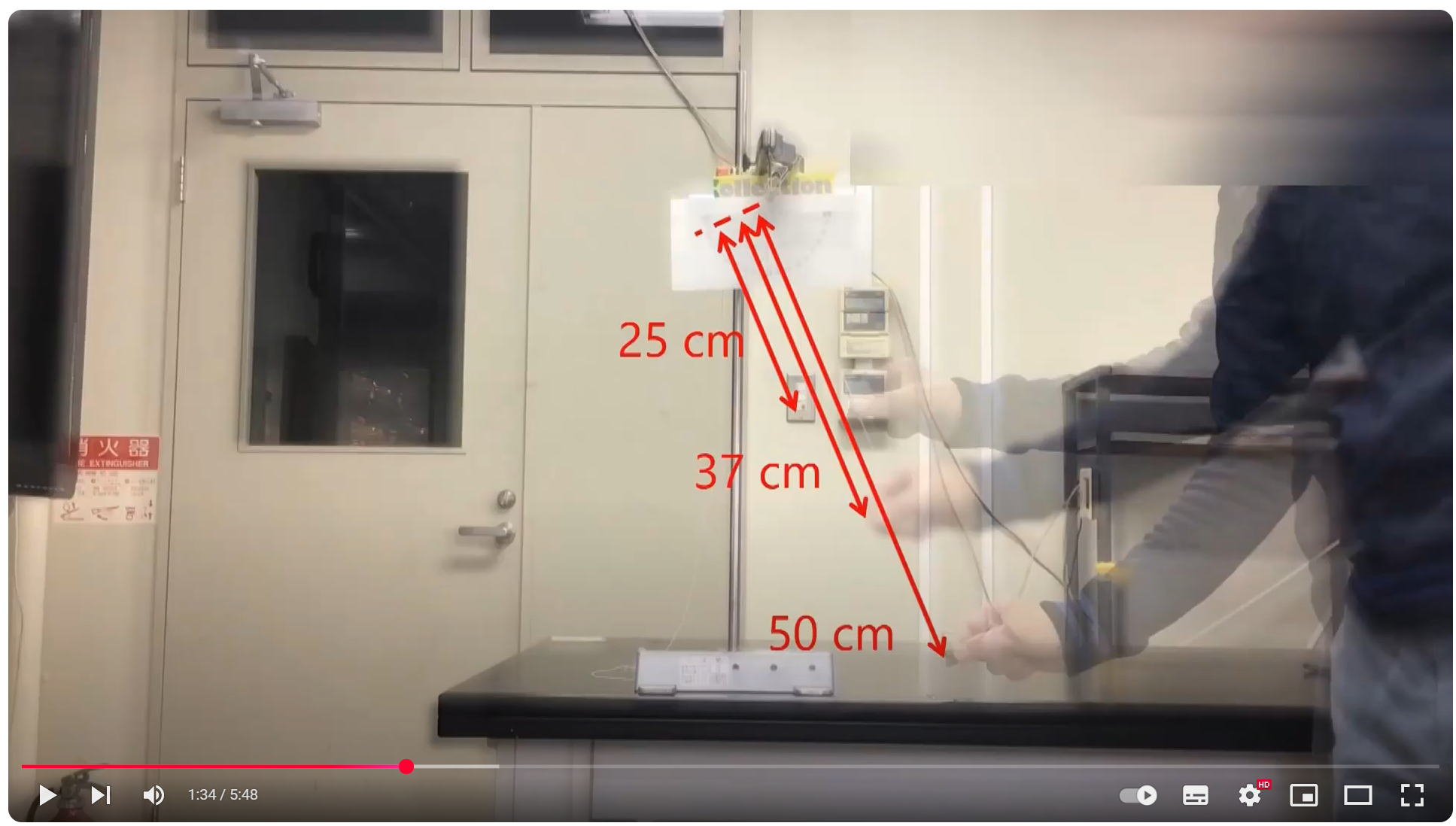

関連する京都教育大学オンライン教員研修「探究活動を進めるための理科の観察・実験教材の効果的活用」 ダイジェスト動画はコチラ